Digitales Journal für Philologie

Digitale Literaturwissenschaft: Perspektiven, Probleme und Potentiale der Philologien im ›digital turn‹

Anlässlich der Tagung des internationalen Konsortiums der Digital Humanities vor einem Jahr in Hamburg, stellte der Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) Thomas Thiel im Feuilleton drei wichtige Erkenntnisse fest: erstens, die Digital Humanities (DH) seien eben »keine fest umrandete Disziplin, sondern ein Methodenfeld«,1 zweitens, die DH ließen sich von der »Computerlinguistik, Computerphilologie und [den] Fachinformatiken« herleiten, obwohl es den digitalen Geisteswissenschaften der minimalen Anerkennung als »technische[r] Hilfsdienst« fehle, und drittens, dass die DH selbst nicht imstande seien, ästhetische Phänomene zu bewerten: »Bei der Analyse von ästhetischen Phänomenen wurden die Grenzen der Statistik dagegen schnell deutlich«.2 Diese drei Erkenntnisse sind zwar nur teilweise wahr, sind dennoch aber kennzeichnend für die Rezeption und die zögerliche, wenn nicht sogar widerwillige Akzeptanz der digitalen Geisteswissenschaften durch die meisten öffentlichen Hüter der Hochkultur in diesem Land. Ich hoffe in meiner Darbietung heute Abend zeigen zu können, dass dieses Unbehagen gegenüber den digitalen Geisteswissenschaften unbegründet ist, dass die DH auf sehr alte literaturhistoriographische Fragen ein neues Licht werfen und somit auch neue Fragestellungen ermöglichen.

Als Philologe, Romanist und Komparatist begrenze ich meine Ausführungen auf die digitale Literaturwissenschaft, weise zugleich jedoch darauf hin, dass die DH ein viel weiteres Gebiet oder Methodenfeld umfassen. Ich werde Beispiele aus der Altphilologie, und Romanistik heranführen, um zu zeigen, dass die Berührungsängste gegenüber den DH unbegründet sind. Die empirische Wende, welche die digitalen Geisteswissenschaften ermöglichen, die jetzt auch die »digitale Wende« genannt wird, bedeutet jedoch eine radikale Demokratisierung des Wissens und gleichsam eine radikale In-Frage-Stellung von wissenschaftlichen und universitären Hierarchien wie Infrastrukturen des 20. Jahrhunderts.

In meinen Beispielen spielt vor allem der Begriff der Visualisierung eine äußerst wichtige Rolle. Die DH veranschaulichen das Phänomen, das Michel Foucault als »die Archäologie des Wissens« (l’archéologie du savoir) bezeichnet hat.3 Um bei dieser archäologischen Metapher zu bleiben, beginne ich mit einer digitalen Rekonstruktion der Baugeschichte einer der bedeutendsten Kirchen Nürnbergs, nämlich der Sebalduskirche. Die digitalen Geisteswissenschaften bieten eine technische Plattform, um die Dynamik der Überlieferung eines Werkes nicht nur besser zu visualisieren, sondern auch besser empirisch zu bewerten. Dabei werden die Grenzen der Ästhetik weitaus stärker sichtbar als jene der Statistik. Literaturtheoretisch bedeutet dies schlicht und einfach, dass die Rezeptionsästhetik zurück zur Rezeptionsgeschichte kehren wird. Die digitale Visualisierung der Sebalduskirche bietet hierfür eine eindrucksvolle Parallele. Sie wurde zwischen den Jahren 1230 und 1275 erbaut und erlangte nicht zuletzt deshalb Bekanntheit, weil sie die Wirkungsstätte des Organisten Johann Pachelbel war. Die Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt und mit großer und liebevoller Mühe bis 1957 wieder aufgebaut. Am 50. Jahrestag ihres Wiederaufbaus im Jahr 2007 hat das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege eine digitale Rekonstruktion der Baugeschichte dieser Kirche beim Ingenieurbüro Christofori & Partner in Markt Roßtal bei Nürnberg in Auftrag gegeben. Das Ergebnis lässt sich sehen: Quelle aller Bilder:4

Abb. 1–4: Bauphasen der Kirche St. Sebald, Nürnberg. Quelle: vgl. Anm. 4

Man sieht anhand von diesem einzigen Beispiel, was für einen Fortschritt die digitale Konservierung (digital preservation) des Kulturerbes der Menschheit tatsächlich bedeutet.

Kehren wir kurz zu den Kritikpunkten von Thiel aus der FAZ zurück: Die DH als breites Methodenfeld, ja klar. Die DH als Waisenkind der Informatik? Dies ist nur teilweise zutreffend, denn es handelt sich eher um die Konvergenz von Anwendungen digitaler Ansätze aus verschiedenen Disziplinen. Man sieht den Anfang der DH nicht in der Computerlinguistik oder Informatik, sondern in der Theologie. Ein italienischer Jesuit, Roberto Busa (1913–2011), der 1946 seine Doktorarbeit über die Innerlichkeit bei Thomas von Aquin geschrieben hat, fing kurz nach der Promotion mit der Schaffung einer Konkordanz für das Gesamtwerk des doctor angelicus an und zwar nach der in der Lexikographie altbewährten Zettelkastenmethode – die Lernmaschine des letzten Jahrtausends. Busa traf 1949 Thomas J. Watson, den Gründer von IBM, und überzeugte ihn, sein Projekt durch eine maschinell erstellte Konkordanz zu unterstützen. Das Ergebnis war der Index Thomisticus. Alle Bände wurden 1990 auf CD erfasst und dann, mit der Unterstützung der Universität von Navarra, unter der Internetadresse http://www.corpusthomisticum.org online gestellt. Damit war der Hypertext in seiner elektronischen Form geboren.

Die Erfindung des Hypertextes war das Resultat einer internationalen Kollaboration: Ein italienischer Jesuit, mit Hilfe eines presbyterianischen Amerikaners, veröffentlichte in Deutschland die Ergebnisse seiner langjährigen Arbeit, die dann von einer spanischen Universität der ganzen Welt zur Verfügung gestellt wurde. Dieses Beispiel ist kennzeichnend für die Art und Weise, wie die DH grundsätzlich auf internationale Zusammenarbeit angewiesen sind. Gleichzeitig muss man auch feststellen, dass es in der Retrospektive kein Zufall war, dass ein Fachmann für mittelalterliche Theologie den Hypertext erfunden hat, denn den Vorgänger des Hypertextes oder des Übertextes findet man in glossierten Handschriften oder Renaissancedrucken, beispielsweise auf der erste Seite des Corpus Justinianum oder des Corpus Iuris Civilis in der Textausgabe von 1627.5

Abb. 5: Codex Iuris Civilis Ivstinianei: Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet. Lyon 1627 (Ausschnitt)

Das Seitenformat zeigt dort ineinander geschachtelte Textebenen: In der Mitte befindet sich der zu kommentierende Text. Auf der nächsten Textebene findet man den Kommentar des Bologneser Juristen Accursius – ein Text, wohlgemerkt, dessen Verbreitung im späten Mittelalter annähernd der Verbreitung der Bibel entsprach. Auf einer dritten Textebene findet man weitere Erklärungen oder Erläuterungen von Accursius’ Auslegung. Die Textebenen, die an eine Art Matrjoschka-Puppe erinnern, sind miteinander durch hochgestellte kleine Buchstaben verlinkt. Die bewusst mehrschichtig angelegte Lektüre des Textes ist durch diese Verlinkung streng gesteuert. Hier sehen wir ein traditionelles und hierarchisches Modell des Wissens aus dem Gutenberg-Zeitalter, das auch netzartig angelegt ist, wo die Assoziationen jedoch besonders linear ausgerichtet sind und die Auslegung des ursprünglichen Textes nicht von Accursius, sondern von den Herausgebern des Jahres 1627 gelenkt wird.

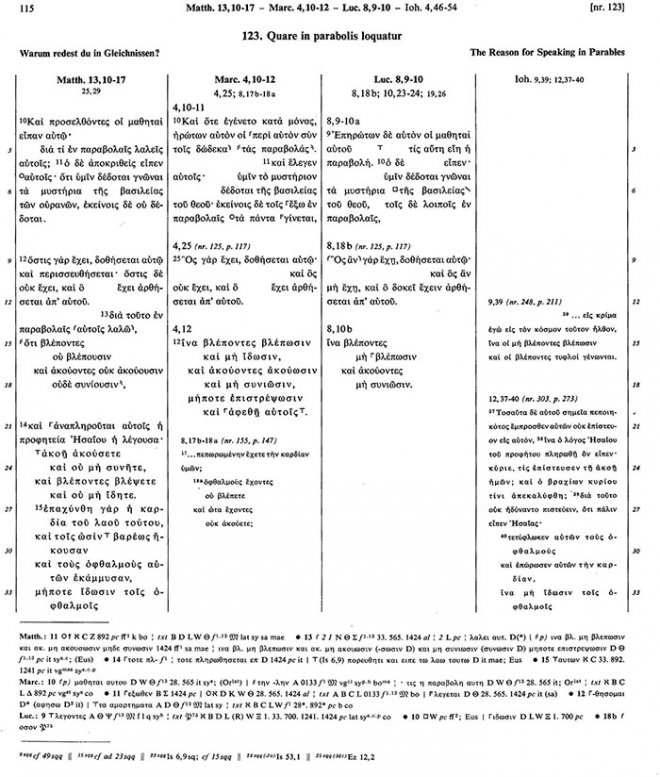

Ist digitale Textualität tatsächlich so anders als die lineare Textualität des Gutenberg-Zeitalters? Um die Antwort auf diese Frage zu veranschaulichen, vergleichen wir den Goldstandard einer kritischen Textausgabe des Neuen Testaments, welche von dem Münsteraner Theologen Kurt Aland herausgegeben wurde mit der synoptischen Edition der Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas, auch die synoptischen Evangelien genannt, weil sie parallel aufgebaut sind. Betrachtet man die Edition Alands näher, so stellt man fest, dass er in sehr geballter Form Verlinkungen und Kommentare in seine Textausgabe eingebaut hat, in der Tradition der kommentierten oder glossierten Texte des Mittelalters und der Renaissance.

Abb. 6: Kurt Aland: Synopsis Quattuor Evangeliorum. 15., rev. Aufl., 4. korr. Dr. Stuttgart 2005, S. 115

Wenn man indes die digitale Version der gleichen Passage anschaut, erlebt man sofort die Vorteile einer digitalen Interaktion mit dem Text, die bei einer bloß linearen Lektüre kaum möglich sind.6 Die digitale Umwelt ermöglicht neue Lektüre- oder Lesemodalitäten, die zu einem dynamischen Verständnis eines Textes führen können, die jedoch zugleich die hierarchische Lenkung zwischen den verschiedenen Textebenen sprengen. Weiterhin ermöglichen die DH neue Editionsmöglichkeiten, die das Ideal eines kritischen Textes in Frage stellen. Kurt Aland hat seine synoptische Textedition als Teil einer kritischen Edition des Neuen Testaments produziert, denn jede kritische Textausgabe bedeutet eine Produktion – eine strukturierte und strukturierende Produktion des Wissens. Die digitale Version einer synoptischen Textedition deckt jedoch ein zutiefst beunruhigendes Phänomen auf, nämlich Widersprüche zwischen den einzelnen Evangelien. Manfred Thaller von der Universität Köln, einer der führenden Vertreter der digitalen Geisteswissenschaften in Deutschland, hat in Leipzig anlässlich der dortigen European Summer School in Digital Humanities einen Vortrag zu dem folgenden Thema gehalten: Lob des Unvollendeten: Warum Editionen nicht fertig werden müssen.7 Ich zitiere aus dem Abstract seines Vortrages, der den traditionellen Stellenwert einer kritischen Textausgabe im Lachmann’schen Sinne in Frage stellt:

Gelehrte Editionen wurden traditionell als Endpunkt eines langen Prozesses verstanden, der in einem Opus Magnum kulminierte, das für immer Bestand haben sollte. Oder, zumindest, für sehr lange Zeit. Wir behaupten, dass dies zumindest teilweise aus technischen, nicht intellektuellen, Voraussetzungen abgeleitet wurde: Mit gedruckten Medien war die Produktion einer Edition ein so aufwändiger Prozess, dass Zwischenversionen einfach nicht kommuniziert werden konnten. Digitale Medien ihrerseits erzeugen diese Kosten nicht und können beliebig verändert werden.8

Mit digitalen Textausgaben verbindet sich eine Textualität, die nicht nur unvollendet ist, sondern auch dezentriert. Gerade diese Dezentrierung der Auslegung, die das Internet in der neuen Wissenskultur seit fünfzehn Jahren bewirkt hat, veranlasste im Januar 2012 den einflussreichen amerikanische Literaturkritiker Stanley Fish dazu, den neuen Technologien in der New York Times vorzuwerfen, sie würden auf eine revolutionäre Weise konventionelle Maßstäbe von »pre-eminence, authority and disciplinary power«9 unterminieren und somit ein endgültiges, unumstößliches fachliches Urteil bzw. eine definitive Auslegung der Bedeutung eines Textes unmöglich machen. Vor allem kritisierte Fish die Thesen einer Professorin für Medienstudien an dem Pomona College, Kathleen Fitzpatrick, die in ihrem Buch Planned Obsolescence10 behauptet, dass die neuen Technologien das bisherige lineare Leseerlebnis in ein multidirektionales Ereignis verwandeln würden, die eine Interaktion zwischen Leser und Text schafft, welche die Autorität des Autors verkleinert und ihn zu einer Rolle als Teilnehmer degradiert. Fish prangert vor allem Fitzpatricks Vorschlag an, man solle jetzt an einen »text in process«11 denken – eine Begriffsformel, welche dem gedruckten Text seine Kohärenz raube.

Ist Kathleen Fitzpatricks Auffassung der digitalen Textualität wirklich so subversiv? Wahrscheinlich ja – aber ist ihre Auffassung tatsächlich neu? Die digitale Textualität verabschiedet sich zwar von dem Begriff des Gutenberg-Zeitalters, d.h. des Zeitalters, in dem ein Text im Druck fixiert wird, um sich aber zugleich mit einem älteren philologischen Begriff des variablen Textes auseinanderzusetzten, mit dem Phänomen, auf das der Pariser Sprachwissenschaftler Bernard Cerquiglini in seiner Studie von 1989 Éloge de la variante. Histoire critique de la philologie hingewiesen hat.12 Immerhin gehört die Variabilität eines Textes zu den Grunderkenntnissen der Philologie, welche Literaturkritiker, die die Philologie des Öfteren ablehnen, sehr gerne ausblenden. Niemand geringerer als der Gründer der mittellateinischen Philologie, Ludwig Traube, war sich der Unbeständigkeit jeder handschriftlicher Überlieferung sehr bewusst und hat bereits 1888, also fast ein Jahrhundert vor dem Aufkommen der Rezeptionsästhetik, unter deren Verfechtern Stanley Fish ja einzureihen ist, festgestellt:

Das nicht durch das druck fixierte literaturwerk hat sein publikum zum ständigen mitarbeiter. Können wir über seinen schreiber oder sammler etwas erfahren, so haben wir auch etwas von dem lesepublikum.13

Mit anderen Worten: Es ist ersichtlich, wie die DH Auffassungen von Textualität wieder aufgreifen, die man sowohl durch das Aufkommen einer textimmanenten Lektüre wie auch durch publikationstechnische Gründe seit Langem verdrängt hat. Die digitalen Geisteswissenschaften bieten eine technische Plattform, um die Dynamik der Überlieferung eines Werkes nicht nur besser zu visualisieren, sondern auch besser empirisch zu bewerten. Die Rezeptionsästhetik muss sich der Rezeptionsgeschichte beugen. Dennoch werden durch die Visualisierungsmöglichkeiten der DH normative Wissensstrukturen entlarvt und gestürzt.

Die DH schaffen eine neue Wissensumwelt oder environment of knowledge und dies ermöglicht wiederum neue Lesemodalitäten, die nicht nur durch eine grundsätzliche Dezentrierung des Wissens einen radikalen Bruch mit früheren Wissensstrukturen darstellen, sondern auch eine radikale Demokratisierung des Wissens bedeuten. Statt der straff gelenkten Verlinkung eines kommentierten Textes hat man die Verlinkung, die man bei jeder beliebigen Seite von Wikipedia vorfindet. Wikipedia-Seiten mögen zweifelsohne unterschiedlicher und manchmal fehlerhafter oder fragmentarischer Qualität sein und wissenschaftlich nicht zitierfähig, weil sie von anonymen Verfassern geschrieben sind, eben was unter der Bezeichnung crowd-sourced, zu Deutsch: der Masse entspringend oder Schwarmintelligenz, läuft. Aber sie bedeuten rein praktisch den schnellen Einstieg in eine Materie, die einem neu ist. Früher konsultierte man auf die Schnelle – natürlich in der Kultur des Bildungsbürgertums fest eingebettet – Konversationslexika, die ihrerseits ebenso weder fehler- noch vorurteilsfrei waren, jetzt schlägt man gleich bei Wikipedia oder Google nach.

Die digitale Literaturwissenschaft, in den Händen von ausgebildeten und identifizierbaren Fachleuten, wirft dagegen ein seit vier Jahrhunderten bestehendes Dilemma in der Historiographie wieder auf: Wie kann man Geschichte schreiben ohne auf Ausführlichkeit zu verzichten? Die alte Frage nach Abwägung von bloßen Fakten wirft sich erneut auf: Welche Fakten sind wichtiger als andere Fakten? Die Lösung einiger Literaturhistoriker des 19. Jahrhunderts, die sich gegen die Philologie gestemmt haben, war die Einführung von nicht hinterfragten ästhetischen Kriterien – und an diesem Punkt kommen wir zu Thiels Kritik aus der FAZ zurück. Erinnern wir uns an die historischen Positionen in der seit dem 17. Jahrhundert andauernden Debatte, wie man Literaturgeschichte schreibt, Positionen, die vielleicht jetzt durch die neuen technischen Möglichkeiten der digitalen Geisteswissenschaften miteinander versöhnt werden können oder zumindest produktiver angegangen werden.

Um diese Grundsatzfragen der Literaturhistoriographie zu beantworten, können wir jetzt von der Sebalduskirche in Nürnberg der Gegenwart zu einer anderen Kirche, diesmal in der Vergangenheit, oder präziser gesagt, im 17. Jahrhundert und in Paris, Saint-Germain-des-Près, wechseln. Im Paris des Sonnenkönigs sicher gelandet, fällt es einem vor allem auf, dass eine Reihe an Fragen, die seit der Entwicklung der Urkundenlehre durch Jean Mabillon (gest. 1707) im 17. Jahrhundert gestellt wurden, welche ebenfalls immer wieder Philologen im Laufe des 19. Jahrhundert beschäftigten, um dann schließlich im 20. Jahrhundert weitgehend in Vergessenheit zu geraten, neu aufgerollt werden können. Es geht um Grundsätzliches: Was ist überhaupt ein Text? Gibt es feste Grenzen zwischen verschiedenen schriftlichen Denkmälern? Was bedeuten die Varianten in der Überlieferung eines Werkes? Was bedeutet ein Text, vorausgesetzt man kann einen kritischen Text festlegen? Und, last but not least, wie kann man die Geschichte dieser sprachlichen Denkmäler schreiben?

Die Mitglieder der Mauriner Kongregation (oder La Congrégation de Saint-Maur), mit ihrem Hauptsitz in der Pariser Kirche Saint-Germain-des-Près, hatten sich seit Mitte des 17. Jahrhunderts bis zur Französischen Revolution mit diesen Fragen beschäftigt. Ihr bekanntester Vertreter war Jean Mabillon, der als Gründer der Urkundenforschung oder Diplomatik gilt, einer Tradition, die bis heute in Frankreich von der École des chartes und von der Annales-Schule weiter gepflegt wird. Ich habe die Mauriner und nicht die Bollandisten gewählt, weil sich die Mauriner mit der Literaturgeschichtsschreibung befasst haben, obwohl die Bollandisten mit ihrem Langzeitpublikationsprojekt der Acta Sanctorum ähnliche Probleme zu lösen hatten. Das erste Projekt der Mauriner war eine umfassende Kirchengeschichte Frankreichs, die Gallia Christiana, welche eine ausführliche und auch abgeschlossene Dokumentation aller Diözesen und Klöster Frankreichs vom 2. Jahrhundert bis zum 18. Jahrhundert anbietet (1715–1865). Leider gab es im 17. Jahrhundert keine Begegnung zwischen Jean Mabillon und einem Thomas J. Watson, der die Geschichtsschreibung hätte fördern können. Im Jahr 1733 veröffentlichte der Mauriner Antoine Rivet de la Grange den ersten Band der Histoire littéraire de la France, deren 43. Band, veröffentlicht im Jahre 2008, noch nicht über die Historiographie der französischen Literatur am Anfang des 15. Jahrhunderts hinausgekommen ist. Rivets Absicht war ein möglichst lückenloses Inventar oder Archiv aufzustellen, ohne Rücksicht auf jede ästhetische Bewertung. Der Konflikt in der Literaturgeschichtsschreibung zwischen Ausführlichkeit und Ästhetik war programmiert.

Die digitalen Geisteswissenschaften sind in einer Weise die Erben dieses ursprünglich auf die Mauriner zurückgehenden Ansatzes – das Bestreben nach der Schaffung von Metadaten, die Erschließung quantifizierbarer Daten und die Berücksichtigung von langfristigen historischen Prozessen sind gemeinsame Ziele der Mauriner des 17. Jahrhunderts und der digitalen Humanisten des 21. Jahrhunderts. Dabei stellen die digitalen Geisteswissenschaften die Literaturhistoriographie der letzten 150 Jahre grundsätzlich infrage, eine wissenschaftliche Tradition, die an der Sorbonne als bewusster Bruch mit den Maurinern begründet wurde. Die Mauriner waren bemüht, ein historisches Archiv des Schrifttums aufzubauen. Ihr Langzeitprojekt passt allerdings schlecht in die nationalistisch geprägte kulturpolitische Landschaft des 19. Jahrhunderts. Die Tagespolitik verlangt – damals wie heute – Wissensstrukturen, die oft nichts mit Unparteilichkeit und Objektivität zu tun haben, die Abgeschlossenheit und klare Kategorien liefern. Die Aufdeckung von Wissensstrukturen und der Modalitäten der Produktion des Wissens haben letztlich eine lange philologische Tradition: In seiner Encyklopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften (1877) hat August Boeckh, einer der berühmtesten Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts, die Formel geprägt, wonach die Philologie als die »Erkenntnis des Erkannten«14 definiert wurde, eine Definition, die ebenfalls auf die digitalen Geisteswissenschaften perfekt gemünzt ist. Boeckhs Enzyklopädie kompiliert seine Vorlesungen, die er an der neugegründeten Berliner Universität von 1811 bis zu seinem Tod im Jahre 1867 gehalten hat. Seine Bemerkungen über die Literaturgeschichte betonen vor allem die verschiedenen, durch die Rhetorik definierten Gattungsmerkmale, die in einem literarischen Werk vorkommen und welche die Gattungszugehörigkeit eines Werkes ausweisen.

Auf diese Weise vermied Boeckh eine Stellungnahme zu dem Problem des Archivierens in der Literaturhistoriographie, die seine Zeitgenossen in Frankreich beschäftigten. Mit der Publikation seiner Histoire de la littérature française im Jahre 1844 versuchte Désiré Nisard den gordischen Knoten der Literaturhistoriographie zu durchschneiden. Nisard, zunächst Lehrstuhlinhaber am Collège de France für lateinische Beredsamkeit (l’éloquence latine) und anschließend Professor für französische Beredsamkeit an der Sorbonne, bemerkte zunächst, dass er die Mauriner Historiographie zwar respektiere, fügte dennoch hinzu, dass dieses kuriose Archiv eigentlich nur obskure Punkte in der Sittengeschichte erläutern könne und eine methodologische Parallele zur Botanik oder Entomologie anbiete.15 Je tiefer man sich in die Vielfalt der literarischen Produktion dränge, argumentierte dieser Fachmann für Beredsamkeit, desto offensichtlicher erscheinen deren rhetorische Mängel. Hier sieht man, wie Nisard stillschweigend bereits ästhetische Kriterien eingeführt hatte. Aufgrund dieser Mängel schlug Nisard aus rein pragmatischen Gründen eine Unterscheidung vor, und zwar zwischen Histoire littéraire – meistens als »Literargeschichte« übersetzt, die alle schriftliche Quellen einschließt, ein ausführliches Archiv des Schrifttums – und Histoire de la littérature – Literaturgeschichte, eine Literatur, die in dem Moment entsteht, wenn die Kunst entsteht.16 Auch wenn Nisard sofort ergänzt, dass das, was Kunst ist, selbstverständlich definiert werden müsse, hat er mit seiner Unterscheidung den Präzedenzfall geschaffen: Ein literarischer Kanon entsteht durch ästhetische Kriterien, die komischerweise bestens die nationalistischen, leicht antiklerikalen und imperialistischen Ideale des Großbürgertums Frankreichs unter Louis-Philippe und Napoleon III widerspiegeln. Die Pragmatik ist zum Programm geworden. Bei allen späteren Querelen um die Kanonbildung geht es nur um den Inhalt dieser Kriterien (sollen beispielsweise auch Werke von Frauen zum Kanon zugelassen werden?) nicht aber um deren Anwendung. Überhaupt nicht in Frage gestellt wird, dass ein Kanon eigentlich Stückwerk ist.

Ein kleines Detail aus Nisards eigener Familiengeschichte wirft ein interessantes Licht auf seine Entscheidung, einen Kanon von französischen Klassikern aufzustellen, was man üblicherweise in Frankreich unter dem Begriff Les grands auteurs du programme zusammenfasst. Nisards jüngerer Bruder, Charles, war interessanterweise als Zensor im Polizeiministerium in den 1850er Jahren eingestellt: Seine Aufgabe bestand darin, die sogenannte Littérature de colportage oder Kolportageliteratur zu kontrollieren. Mit anderen Worten: Während der ältere Bruder Désiré Nisard systematisch seinen Rücken der Volksliteratur kehrte, hat sein Bruder im Jahr 1864 die erste Geschichte ausgerechnet dieser Literatur veröffentlicht,17 eine Pionierarbeit für das, was man heutzutage Cultural Studies nennt.

Die Gebrüder Nisard sind mit ihren opponierenden Zielsetzungen letztlich ein interessantes Kontrastprogramm zu ihren Zeitgenossen jenseits des Rheins, den Brüdern Grimm. Und mutatis mutandis: Désiré Nisard war ein französischer Heinrich von Treitschke, Charles Nisard dagegen ein französischer Leopold von Ranke. Im Jahre 1858 hat man die Namen von 810 Schriftstellern in dem von Désiré Nisard konzipierten Kanon auf der Fassade der Bibliothèque Sainte-Geneviève in Brüstungsfeldern der Fenster des Lesesaales in Stein verewigt. Auf der Fassade der Universitätsbibliothek der Columbia University in New York hat man in ähnlicher Weise im Jahre 1931 die Namen der großen Autoren des so genannten Core Curriculum in Western Civilization verewigt – in diesem Falle natürlich ausschließlich die Namen von Männern. Und es war kein Zufall, dass Feministinnen im Jahr 1989 gegen den Kanon von toten, weißen, europäischen Männern protestierten und ein Gegenprogramm mit Autorinnen auf einem Transparent an der Fassade der Bibliothek anbrachten, darunter der Name von Christine de Pizan.

Die tagespolitischen, als »ästhetisch« verschleierten Grundvoraussetzungen, die bei der Aufstellung eines literarischen Kanons angewendet werden, werden durch die neuen Forschungsmöglichkeiten der DH entlarvt. Hier möchte ich ein Beispiel aus meiner Forschung über Christine de Pizan anführen, die aus der Sicht der DH eine sehr schlichte und recht rudimentäre Vorgehensweise repräsentiert. Bis zum Erscheinen meiner englischsprachigen Übersetzung von Christines Das Buch der Stadt der Frauen 18 wurde die Schriftstellerin wie ein Waisenkind der französischen Literatur behandelt – weil sie eine Frau war und weil sie Italienerin war. Mit der Publikation dieser Übersetzung hat eine wahrhafte Renaissance in der Christine-Forschung begonnen. Nichtsdestotrotz haben sich einige Kollegen in Frankreich von diesem amerikanischen Trend nicht beeindrucken lassen und Christine weiter als zweitrangig eingestuft.

Man hat sie vor allem deshalb disqualifiziert, weil sie als Frau in einer vom Latein geprägten literarischen Kultur »nur« auf Französisch geschrieben hat und man meint, als Frau sei sie bestenfalls eine Fremde in dieser Kultur und kein vollwertiges Mitglied. Das Kriterium hier war schlicht und einfach: Je weniger lateinkundig ein Autor, desto weniger literarisch wertvoll – man spürt den nachhaltigen Einfluss von Désiré Nisard. Eine Kollegin in Montpellier hat mich vor einigen Jahren gebeten, den Quellen eines noch nicht veröffentlichten Werkes von Christine über die Passio Christi nachzuspüren. Ich habe Passagen aus dem mittelfranzösischen Original ins Lateinische übersetzt und diese Übersetzungen in die Suchmasken von entweder den Analecta Hymnica medii aevi oder der Brepols Library of Latin Texts eingegeben, um zu sehen, ob ich auf diese Weise mögliche lateinische Quellen für Christine finden könnte. Dies war eine Arbeitshypothese, die selbstverständlich nur am Anfang der Arbeit stand. Und siehe da: Ich wurde schnell fündig. Als Quelle für ein Gebet an die Wundmale Christi bei Christine, die eine ungewöhnliche Reihenfolge bei der Auflistung der einzelnen Wunden hat, entpuppte sich eine Hymne, die dem heiligen Bernard de Clairvaux zugeschrieben wurde. Das heißt: Christine wurde durch eine musikalische bzw. mündliche Tradition inspiriert, mit der niemand bisher gerechnet hat. Die ganzen Annahmen von einer reinen schriftlichen Inspiration aus lateinischen Quellen erwiesen sich als zu kurzsichtig und schrittweise konnte ich Christines lateinische Kultur anhand mehrerer Beispiele rekonstruieren, die eigentlich zu neueren Erkenntnissen über die Zweisprachigkeit mittelalterlicher Kultur gut passen. In einem anderen Werk von Christine spricht sie von ihrer Verwandlung durch Fortuna in einen Mann nach dem Tod ihres Ehegatten. Auch als Mann behält sie ihren Geburtsnamen Christine, denn dieser enthält den Namen Christi. Mehrmals betont Christine nach ihrer fiktiven Verwandlung, dass sie »un homme vray« und »un homme parfait« wurde.19 Man hat lange über diese zwei Redewendungen gerätselt, bis ich online zufälligerweise in der Brepols Library of Latin Texts die entsprechenden lateinischen Phrasen – verus homo, perfectus homo – gesucht habe und siehe da: Beide Begriffe sind eng mit Diskussionen der Dreifaltigkeit verbunden. Das so genannte Codex Ivrea, Biblioteca Capitolare 115, eine für die Geschichte der französische Musik wichtige Handschrift aus den letzten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts, also aus der Zeit von Christine, enthält auch ein Motet »Et veruz homo«20 oder mit anderen Worten: Christines Redewendung war in der liturgischen Musik ihrer Zeit durchaus gebräuchlich. Der Widerstand von einigen Kollegen in Frankreich gegen Christine ist dennoch immer noch nicht ganz überwunden, denn obwohl man jetzt zwar widerstrebend einräumt, dass sie wahrscheinlich über recht ordentliche Lateinkenntnisse verfügte, missbilligt man stillschweigend die Tatsache, dass Christine mit vielen Begriffen aus den Werken von Thomas von Aquin hantierte. Die traditionellen antiklerikalen Vorurteile des 19. Jahrhunderts leben noch fröhlich weiter in der Literaturhistoriographie Frankreichs der Gegenwart.

Um die Tragweite meiner eigentlich recht traditionellen Quellenforschung zu beschreiben, würde ich gerne wieder Manfred Thaller zitieren:

[Eine unvollendete digitale Edition; E.J.R.] kann als Teil eines größeren Prozesses verstanden werden, der den Zugang zu den Informationen der Geisteswissenschaften insgesamt drastisch verändert und Dinge leicht zugänglich macht, die bisher unterhalb der Zugänglichkeitsschwelle blieben. Auf ›alle Quellen‹ zugreifen zu können – und nicht nur auf die, die durch herkömmliche Editionen verfügbar waren – war lange ein Traum aller historischen Zweige der Geisteswissenschaften. Es ist merkwürdig, dass ausgerechnet dann, wenn dieser Traum an der Schwelle der Verwirklichbarkeit steht, Appelle auftauchen, die die Beschränkung auf einen Kanon nicht als technische Notwendigkeit, sondern als intellektuelle Tugend verkaufen wollen.21

Hier lässt sich festhalten, dass die DH von vornherein empirisch und nicht nur statistisch arbeiten. Ästhetische Urteile, so zumindest Alexander Gottlieb Baumgarten, der den Begriff der Ästhetik im 18. Jahrhundert ursprünglich gemünzt hat, entstehen aus einer confusio verschiedener sinnlicher Wahrnehmungen und sind daher von vornherein empirieresistent. Confusio ist hier ein Schlüsselbegriff. Diese Verschmelzung sinnlicher Wahrnehmungen diente im 18. Jahrhundert als Modell für die Ästhetik. Seit Baumgarten und vor allem Kant hat man sich in der Literaturwissenschaft intensiv mit ästhetischen Bewertungen beschäftigt, ohne diese Diskussion – bis auf einige Experimente in der kognitiven Psychologie – empirisch führen zu können. Die Ästhetik scheint das letzte Refugium der Subjektivität zu sein. Digitale Technologien können jedoch diese Situation grundsätzlich ändern. Bereits im Jahre 2001 hat ein Pionier auf dem Gebiet der DH, Jerome McGann von der University of Virginia, festgestellt, dass die Geisteswissenschaften die Verwendung digitaler Technologien erst dann ernst nehmen werden, wenn man zeigt, wie das Instrumentarium dieser Technologie die Erforschung und Erklärung von ästhetischen Werken verbessert, also erst dann, wenn dieses Instrumentarium unsere hermeneutische Vorgehensweise ausdehnt.22

Unser Ausgangspunkt, was ästhetische Bewertungen betrifft, wurde von Winckelmann bereits definiert: »Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke ist endlich eine edle Einfalt, und eine stille Grösse«.23 Edle Einfalt, stille Größe? Durch die digitale Rekonstruktion der ursprünglich polychromen Bemalung antikgriechischer Skulpturen müssen wir diesen Grundsatz neu überdenken. Wie können digitale Analysen unsere hermeneutischen Fähigkeiten erweitern und auch gleichzeitig unsere ästhetischen Bewertungen unterstützen? Ein ästhetisches Urteil entsteht, soweit ist man einverstanden, aus der Konfusion oder Verschmelzung verschiedener sinnlicher Erkenntnisse. Die Einsichten, welche die DH ermöglichen, sind grundsätzlich »ästhetikfreundlich« und dies aus mehreren Gründen: erstens, die DH haben durch die Erweiterung der traditionellen Quellenforschung durch die elektronische Konsultation von Datenbanken und durch die Möglichkeiten erweiterter semantischer Analysen wertvolle Erkenntnisse gewonnen, die eine präzisere Entstehungsgeschichte und Gattungszugehörigkeit für ein literarisches Werk erlauben. Hier sind wir bei Boeckhs Position in der Diskussion der Literaturgeschichte wieder angekommen. In diesem Fall z.B. bin ich als Christine-de-Pizan-Forscher in der Lage, ihre religiösen Texte historisch besser nicht nur unter den Autorinnen der Frauenfrömmigkeit des Spätmittelalters einzuordnen, sondern auch innerhalb der so genannten »kontemplativen« mystischen Literatur zu situieren; und zweitens, das Besondere an ihrer Sprache genauer zu erfassen.

Die digitale Literaturwissenschaft ist allerdings ebenso dabei, neue statische Methoden zu entwickeln, die eine quantitative Stilistik, genannt »Stilometrik«, ermöglichen. Es handelt sich um die Berechnung der Type/Token Relation, oder TTR, das Verhältnis zwischen Wortformen (token) und der Menge aller vorkommenden Wortformen (type), das die lexikalische Varianz eines jeweiligen Autoren offenlegt. Dieses Verhältnis ist auch nützlich bei Fragen um umstrittene Autorschaften. Die DH bieten also sehr wohl Ansätze, die bei der ästhetischen Bewertung eines Textes hilfreich sein können.

Die neuen Erkenntnisse der digitalen Literaturwissenschaft erinnern an den Durchbruch von Ernst Robert Curtius in seinem Magnum Opus Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, das im Endeffekt, ähnlich wie bei den DH, eine Vorgehensweise des distant reading vorschlägt. Aus diesem Grund lassen wir Curtius’ Invokation von Luftfotografien in der Archäologie in dem zweiten Vorwort zu seinem Werk aus dem Jahre 1953 das Schlusswort sprechen:

Die heutige Archäologie hat überraschende Entdeckungen gemacht durch Luftphotographien aus großer Höhe. Durch diese Technik ist es z.B. gelungen, das spätrömische Verteidigungssystem in Nordafrika erstmalig zu erkennen. […] Eine gewisse Analogie zu diesem Verfahren bietet die hier angewandte Technik der Literaturforschung. […] Spezialismus ohne Universalismus ist blind. Universalismus ohne Spezialismus ist eine Seifenblase.24

Literaturverzeichnis

ALAND, Kurt: Synopsis Quattuor Evangeliorum. 15., rev. Aufl., 4. korr. Dr. Stuttgart 2005.

BOECKH, August: Encyklopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften. Leipzig 1877, S. 11ff.

CERQUIGLINI, Bernard: Éloge de la variante. Histoire critique de la philologie. Paris 1989.

CHRISTINE de Pizan: The Book of the City of Ladies. Transl. by E. J. Richards. New York 1998.

CODEX Iuris Civilis Ivstinianei: Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet. Lyon 1627.

CURTIUS, Ernst Robert: »Vorwort zur zweiten Ausgabe 1954«. In: Ders.: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern ²1954, S. 9–11.

CYARK: »Saint Sebald Church«. http://archive.cyark.org/saint-sebald-church-gallery-perspective# (zuletzt eingesehen am 25.10.2013).

FISH, Stanley: »The Digital Humanities and the Transcending of Mortality«. In: The New York Times, 09.01.2012. http://opinionator.blogs.nytimes.com/2012/01/09/the-digital-humanities-a... (zuletzt eingesehen am 23.10.2013).

FITZPATRICK, Kathleen: Planned Obsolescence: Publishing, Technology, and the Future of the Academy. New York 2011.

FOUCAULT, Michel: Archäologie des Wissens. Frankfurt/M. 1981.

IVREA, Biblioteca Capitolare.

MCGANN, Jerome: Radiant Textuality. Literature Since the World Wide Web. New York 2001.

NISARD, Charles: Histoire des livres populaires ou de la littérature de colportage depuis le XVe siècle jusqu’à l’établissement de la Commission d’examen des livres du colportage. 2. Bde. Paris 1864.

NISARD, Désiré: Histoire de la littérature française. Paris ²1854.

RICHARDS, Earl Jeffrey: »Feminism as Universalism: Virginia Woolf’s ›Orlando‹ and Christine de Pizan’s ›Livre de la Mutacion de Fortune‹: Sexual Metamorphosis, Gender Difference and the Republic of Letters«. In: Romance Languages Annual 2 (1991), S. 146–152.

RICHARDS, Earl Jeffrey: »Rejecting Essentialism and Gendered Writing: The Case of Christine de Pizan«. In: Jane Chance (Hg.): Gender and Text in the Later Middle Ages. Gainesville/FL 1996, S. 96–131.

THALLER, Manfred: »Lob des Unvollendeten: Warum Editionen nicht fertig werden müssen«. www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/node/308 (zuletzt eingesehen am 23.10.2013).

THIEL, Thomas: »Digital Humanities. Eine empirische Wende für die Geisteswissenschaften?«. In: FAZ.NET, 24.07.2012. www.faz.net/aktuell/feuilleton/forschung-und-lehre/digital-humanities-ei... (zuletzt eingesehen 23.10.2013).

TRAUBE, Ludwig: Karolingische Dichtungen. (Schriften zur germanischen Philologie 1). Berlin 1888, S. 46.

WINCKELMANN, Johann Joachim: Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst. Zweyte, vermehrte Auflage. Dresden, Leipzig 1756.

- 1. Thomas Thiel: »Digital Humanities. Eine empirische Wende für die Geisteswissenschaften?«. In: FAZ.NET, 24.07.2012. www.faz.net/aktuell/feuilleton/forschung-und-lehre/digital-humanities-ei... (zuletzt eingesehen 23.10.2013).

- 2. Ebd.

- 3. Vgl. Michel Foucault: Archäologie des Wissens. Frankfurt/M. 1981.

- 4. CyArk: »Saint Sebald Church«. http://archive.cyark.org/saint-sebald-church-gallery-perspective# (zuletzt eingesehen am 25.10.2013).

- 5. www.dfg-viewer.de/v1/?set[mets]=http%3A%2F%2Fdigi.ub.uni-heidelberg.de%2... (zuletzt eingesehen am 23.10.2013).

- 6. Vgl. www.virtualreligion.net/primer/secret_gr.html (zuletzt eingesehen am 23.10.2013).

- 7. Vgl. Manfred Thaller: »Lob des Unvollendeten: Warum Editionen nicht fertig werden müssen«. www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/node/308 (zuletzt eingesehen am 23.10.2013).

- 8. Ebd.

- 9. Vgl. Stanley Fish: »The Digital Humanities and the Transcending of Mortality«. In: The New York Times, 09.01.2012. http://opinionator.blogs.nytimes.com/2012/01/09/the-digital-humanities-a... (zuletzt eingesehen am 23.10.2013).

- 10. Kathleen Fitzpatrick: Planned Obsolescence: Publishing, Technology, and the Future of the Academy. New York 2011.

- 11. Fish: »The Digital Humanities« (Anm. 9).

- 12. Vgl. Bernard Cerquiglini: Éloge de la variante. Histoire critique de la philologie. Paris 1989.

- 13. Ludwig Traube: Karolingische Dichtungen. (Schriften zur germanischen Philologie 1). Berlin 1888, S. 46.

- 14. August Boeckh: Encyklopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften. Leipzig 1877, S. 11ff.

- 15. Désiré Nisard: Histoire de la littérature française. Paris ²1854, S. 4.

- 16. Vgl. ebd., S. 1–11.

- 17. Charles Nisard: Histoire des livres populaires ou de la littérature de colportage depuis le XVe siècle jusqu’à l’établissement de la Commission d’examen des livres du colportage. 2. Bde. Paris 1864.

- 18. Christine de Pizan: The Book of the City of Ladies. Transl. by E. J. Richards. New York 1998.

- 19. Vgl. dazu: Earl Jeffrey Richards: »Feminism as Universalism: Virginia Woolf’s ›Orlando‹ and Christine de Pizan’s ›Livre de la Mutacion de Fortune‹: Sexual Metamorphosis, Gender Difference and the Republic of Letters«. In: Romance Languages Annual 2 (1991), S. 146–152; sowie Ders.: »Rejecting Essentialism and Gendered Writing: The Case of Christine de Pizan«. In: Jane Chance (Hg.): Gender and Text in the Later Middle Ages. Gainesville/FL 1996, S. 96–131.

- 20. Ivrea, Biblioteca Capitolare, 115.

- 21. Thaller: »Lob des Unvollendeten« (Anm. 7).

- 22. Vgl. Jerome McGann: Radiant Textuality. Literature Since the World Wide Web. New York 2001.

- 23. Johann Joachim Winckelmann: Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst. Zweyte, vermehrte Auflage. Dresden, Leipzig 1756, S. 21.

- 24. Ernst Robert Curtius: »Vorwort zur zweiten Ausgabe 1954«. In: Ders.: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern ²1954, S. 9–11, S.10.